補聴器を使っていますが、よく聞こえません。

聴力は年とともに変化し、どなたでも聞こえ方が変わってきます。以前ちょうど良かった補聴器も現在の耳に合わなくなっているのかもしれません。

このような場合には聴力測定をお受けいただき、現在お使いの補聴器を調節することで改善することができます。また聴力がかなり低下している場合には、耳にあった補聴器のご購入が必要なことも。

補聴器は効果的にお使いいただいていれば、買い替えが必要という決まった寿命はありませんが、聴力はどうしても年とともに低下し、補聴器自体の経時劣化も生じてきます。

定期的に聴力の測定を受けられることとあわせ、購入の際には少し調整幅にゆとりのある製品を選択されると良いでしょう。目安として購入から4年を過ぎると、買い替えを検討されるタイミングになります。

▲ ページトップへ

補聴器は精密電気機器。長年の使用で錆の発生や回路の不具合が発生することも。

補聴器は精密電気機器。長年の使用で錆の発生や回路の不具合が発生することも。

雑音が出たり、音が出ない場合、トラブルに気がついたらなるべく早い時期に購入されたお店や補聴器店にご相談ください。

こうしたトラブルを避けるため、乾燥ケースへの保管や定期的なメンテナンスをお薦めしています。

聴力や使用環境により、現在数百種類の機種が発売されています。その中から自分の耳にあったものを購入するには、聴力を測定しカウンセリングを受け、試聴を行いながら機種選択をする必要があります。

購入した際にこうしたステップを踏まないと、「音はするけれど言葉がはっきりしない」、「ピーピーと音がしてしまう」、「お店では良かったけれど帰ってきたら良く聞こえない」といった問題も。

まずは購入したお店に問題点を説明し、調整や修理が可能かをご確認下さい。補聴器をお買い求めになる際には、こうした販売方法やサポートを持ったお店を選択すると、なにかの時にも安心です。

補聴器はそれぞれ、聴力や使用環境に応じた調整幅や機能を持っています。購入した補聴器がその中にきちんとあった場合でも、それを一人ひとりの耳に適合させるフィッティングが必要となります。

現在では聴力や補聴器の使用経験を元に、コンピューターが自動的に調整を行うオートフィッティングというスタイルが主流となっています。補聴器調整の基準を見つける上では大変優れた機能ですが、これだけで調整が完了ということはありません。

これまで補聴器をしていなかった方が補聴器の装用を開始すると、多くの場合が音が大きすぎると感じます。このため、補聴器の調整では少し抑えた音とし、大きな音に大しては自動的にボリュームを下げるといった処理をします。

これを新しい聞こえとともに本来の聞こえ方に近付けていくステップが必要となりますが、この過程は人それぞれ。はじめからまったく問題がないという方もいれば、最初はほとんど出力を上げずに少しずつ時間をかけて補正していく方まで様々です。

「お店では良く聞こえたのに」というケースでは、実際に使用する環境に合わせた調整がされていないことも。お店では使用環境を模した環境音などを使い調整の助けとすることもありますが、補聴器の調整を行う上では、生活の中で使用した感想や要望という声がなによりの手がかりとなります。

また前述のように、聴力の変化により調整が合わなくなることもあります。いずれの場合も、現在の問題点を購入したお店に相談し、調整を依頼して下さい。気がついたことをメモなどに書いてお持ち頂くと調整の大きな助けになります。

▲ ページトップへ

高度・重度難聴や騒音性難聴、薬害(ストマイ難聴)や疾患による難聴(メニエール氏病など)の場合、最善の補聴器を選択し、正しい調整を行っても、なかなか思う通りの補聴効果を得ることができない場合があります。

補聴器は聴覚器官のなんらかのトラブルにより低下する音声情報を補うものですが、その情報をキャッチする場所の状態によっては、伝えられた情報を音として受けとめることができないことも。

残念ながら最新の補聴器をもってしても耳をトラブルのない状態に戻すことはできません。こうしたケースでは現在ある問題点の中で、どれが解決可能か、解決可能な箇所をいかにコミュニケーションに活かすかを考え、補聴器の装用を考えていきます。

補聴器での効果がどうしても期待できないケースでは、人工内耳の適用といった選択肢もあります。外科手術や適用後のリハビリテーションが必要といった点がありますが、補聴器の装用効果が得られない高度感音性難聴の方では有効な選択肢となります。人工内耳の詳細や適用範囲などにつきましては、耳鼻科医にて相談されることをお薦めいたします

▲ ページトップへ

「よくある質問」トップへ戻る

「よくある質問」トップへ戻る

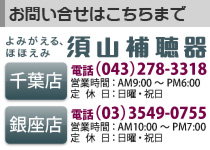

須山補聴器について

須山補聴器について