音が出ない、雑音がする...

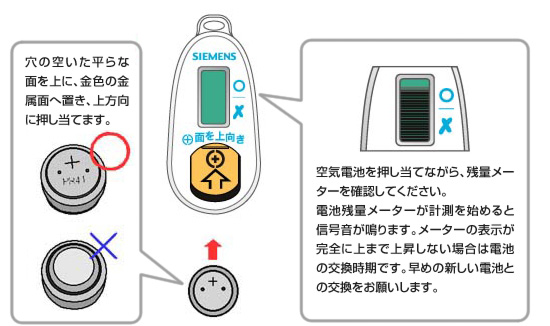

寿命がきた空気電池は急に電圧が下がります。予備をお忘れなく。

現在補聴器には「空気電池」と呼ばれる電池が使用されています。空気電池は以前用いられていた「水銀電池」に比べ、容量が大きく、軽量で、環境にも優しい電池ですが、電池の特性上、使用していない場合でも少しずつ電気残量が減って行きます。

毎日お使いいただく方は問題が少ないのですが、必要な時のみたまにお使いになられる場合、補聴器を使用していないのに電池がなくなってしまっていることも。こうした場合には新しい電池と交換の上お使い下さい。

簡単な操作で電池の状態が分かる電池チェッカーもございます。

汚れも補聴器不音の大きな原因。耳のお手入れも効果的です。

補補聴器故障の原因で最も多いのが、音の出口に耳あかなどの汚れが侵入することによる、「音が小さい」、「音が出ない」といったもの。特に「レシーバー」という音を発生する装置(スピーカー)に汚れが入ってしまうと、この部品を交換しなければならないなど、修理費用・時間ともにかかってしまいます。

補補聴器故障の原因で最も多いのが、音の出口に耳あかなどの汚れが侵入することによる、「音が小さい」、「音が出ない」といったもの。特に「レシーバー」という音を発生する装置(スピーカー)に汚れが入ってしまうと、この部品を交換しなければならないなど、修理費用・時間ともにかかってしまいます。

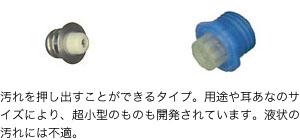

毎日使うものですから、どうしても汚れが補聴器先端に付きやすくなります。これを防ぐため、補聴器メーカー各社では、様々な汚れの侵入防止方法・装置(ワックスガード)を用意しています。

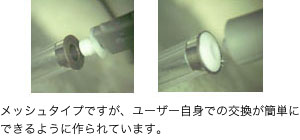

細かい汚れにも対応するものとしては、スポンジやメッシュを音の出口にセットし、汚れの侵入を防ぐタイプのものが広く用いられています。段差式のものに比べると侵入防止の効果が高い反面、詰まりやすく、詰まってしまうと音が出なくなるため、交換をする必要があります。

これらのものは、汚れが詰まってしまった時に清掃や装置の再取り付けが難しく、補聴器販売店に依頼するということが多かったのですが、最近ではユーザー自身がこの清掃を行いやすいものも登場しています。

汚れを段差で抑え、入ってしまった汚れも押し出すことができるタイプは、ティッシュペーパーなど柔らかい紙に補聴器の先端を押し付け、その状態で軽く引くことで、中の汚れを押し出すことができます。乾燥した耳では、大変効果的な方法ですが、湿った耳では、やはり長期使用にともない、装置自身に汚れが詰まってしまうことも。

詰まってしまった侵入防止装置を、簡単に交換することができるという製品も広く利用されるようになりました。このタイプでは専用のスティックを古い装置に差し込みんで引き抜いた後、スティックの反対側にセットされている新しい装置を挿入することができるといった仕組みになっています。耳穴が細い方の補聴器にでも取り付けることができ人気のある方法です。

このように沢山の方式や装置が考案されていますが、汚れの侵入を防ぐ一番の方法はご自身による耳のお手入れです。

硬い耳かきは使い方により外耳道壁を傷つけてしまうことがあります。また綿棒の使用でも耳あなの乾燥時に強くこするように行うと、デリケートな耳あなにダメージを与えることが。

あまり無理をせず、お風呂上がりなど耳あかが柔らかい時に、軽く綿棒やティッシュで耳あな入り口部分のお掃除をすると、耳を傷つけず、簡単に汚れを取り除くことができます。

入浴後のお手入れは、耳あなに残った水分が補聴器の中に入ってしまうといったトラブルを防ぐメリットもあります。お風呂上がりは耳あなとあわせ、髪や耳のまわりの水分をしっかりと拭き取ってから補聴器を装用して下さい。入浴で補聴器を取り外す時には、流しのまわりには置かず、安定の良い場所に保管することもお忘れなく。

▲ ページトップへ

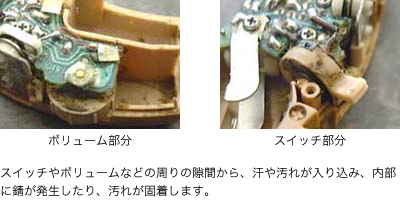

ボリュームやスイッチ部分に錆、汚れの固着が。乾燥ケースでの保管と定期的なメンテナンスをお薦めします。

補聴器は汗など水分から本体内の機械を守るため、できる限り密閉するよう作られていますが、長年の使用でボリューム部分や電池ケース部分から水分が侵入、錆が発生することがあります。

こうした際には問題部分の部品交換・修理となりますが、状態が悪い場合には修理ができないこともあります。

故障した補聴器

こうしたトラブルは、補聴器をお使いいただいた後に乾燥ケースに保存することで防ぐことができます。また定期メンテナンスで問題が早期に発見できれば、修理も簡単に済み、補聴器を長くお使いいただけます。

スポーツで汗をたくさんかく、汗をかきやすい体質の方では、汗の侵入を防ぐカバーも発売されていますのでご利用下さい。

手作り補聴器カバー・さくらや@からふる

各社より発売されている耳かけ型補聴器に合わせ、手作りの布製補聴器カバーを提供されています。

汗は僅かな隙間を見つけると、毛細管現象により補聴器内部に侵入してしまいますが、布製の補聴器カバーは汗をしみ込ませることで、補聴器を汗から守ります。

カラフルなやさしい色合いの布をお好みで選べます。人工内耳スピーチプロセッサ用も用意されています。

補聴器の調整を再確認。両耳装用が効果的なケースも。騒音抑制機能は使用環境など必要に応じて選択すると良いでしょう。

気になる音を補聴器販売店に伝え調整を

会話などの聞きたい音よりも、周りの雑音が気になってしまうようなケースでは、補聴器の調整を行うことで改善することができます。

日常生活では交通騒音や空調の音、家庭内でも新聞を広げる音や水の流れる音、食器の当たる音など、声以外にも様々な音に囲まれています。これらの音も情報として必要ではありますが、あまりに耳につく、頭に響いてしまうようであると、長い時間補聴器使用できない場合が出てきます。

このような場合は、購入されたお店や補聴器販売店にて耳障りな音の種類を選びだし、その音を抑える、出力を制限するよう調整することで、改善させることができます。

交通騒音を見ると、比較的低い周波数(ゴーッといった音)が多く含まれ、時にはクラクションのような大きく、高い周波数の音が加わります。空調の音を見ると、それほど音に抑揚はなく、周波数が高い成分の雑音(サーッといった音)が耳につくことが多いようです。

気になる雑音の種類により、補聴器の対処方法は様々です。突発的な音を押さえる場合、継続的に発せられる音を抑制する時では、用いる補聴器の機能が変わってきますので、「どのような時にこうした雑音が気になる」といったように、問題点を具体的にお伝えいただくと、調整の大きな手がかりとなります。

左右の耳、聴こえ方のバランスも重要

補聴器の装用方法が原因となることもあります。両耳の聴力が低下している方が片耳だけに補聴器を装用している場合、聞きたい音と雑音の両者を、片方の耳だけで処理しなければならず、これらをうまく切り離すことが難しくなります。雑音は聞こえるのだけれど、言葉がはっきりしないといったケースでは、左右の耳で聴力のバランスがくずれていることが。

雑音の中からしっかり言葉をキャッチする上で左右耳の聴力バランスを整えることは大変重要です。上記のようなケースでは、反対側の耳にも補聴器が装用できないか、両耳装用で聞こえ方がどう変化するかを確認されることをお薦めします。

自分の耳が持つ能力を活かし、ニーズに応じ補聴器の騒音抑制機能を活用

近年ではデジタル補聴器の進化により、信号処理で雑音と会話音を切り分けようという取組みが進み、騒がしい環境下で補聴器を使うケースでは大きな成果を上げています。

言葉を聞き取る上で、会話音と雑音の音の大きさのバランスが鍵となりますが、難聴の方では雑音の中から会話をキャッチする力がどうしても低下してくるため、このバランスをなるべく会話音側に傾ける必要があります。

音がする方向や音の種類、抑揚といった条件を元に、会話に関係しているかどうかを判断しこれを切り分けるといった作業を補聴器が行いますが、機種によりその効果は様々。また聴力によりどれくらい雑音を抑えるべきかも異なります。

耳が元々持っている「語音弁別能力」の低下分を肩代わりするための騒音抑制機能ですので、過度に頼る必要はありません。耳がしっかりとその能力を持っている場合には、なるべくご自身の耳に活躍してもらい、どうしても補わなければならない時に騒音抑制機能の助けを借りる。こうしたことを試聴と調整を通し、判断していくことが大切です。

▲ ページトップへ

ハウリング現象は耳からの音漏れが原因。

補聴器は本体にあるマイクで音を集め、音質を調整、音量を増幅後、同じく本体にあるスピーカーから鼓膜へ音を伝えています。この増幅された音が再びマイクに戻ってしまうと、「ピーッ」という雑音が発生します。

補聴器は本体にあるマイクで音を集め、音質を調整、音量を増幅後、同じく本体にあるスピーカーから鼓膜へ音を伝えています。この増幅された音が再びマイクに戻ってしまうと、「ピーッ」という雑音が発生します。

カラオケでスピーカーの近くにマイクをもっていくと「キーン!」という音がしますが、これは「ハウリング」、「フィードバック」と呼ばれる現象で、補聴器でも同様に発生します。

ピーッ!というハウリングが起こりやすいケース

本来補聴器のマイクと音の出る部分は、耳せんや補聴器自身で分けられ、スピーカーからマイクに音が戻らないように作られていますが、必要とする補聴器の出力が大きい場合には、耳穴の封鎖が不十分となりハウリングが発生します。

また会話や食事の際、顎が動くことで耳穴の形が変わり、補聴器と耳穴の間に隙間が生じます。この隙間から音が漏れると、マイクがその音を拾いやすくなりハウリングが起こるのです。

補聴器の種類による対策法

耳あな型補聴器で「レディーメイド」と呼ばれる種類ですと、一部の製品では耳かけ型補聴器のように、耳あなの形をとり、先端部だけをカスタムチップと呼ばれる耳にあったものに作りかえることができますが、ほとんどのものはカスタムチップの製作ができる構造になっていません。付属する耳せんで、なるべく耳をしっかり塞ぐサイズに交換しご利用下さい。

オーダーメイドの耳あな型補聴器は、製作の際に耳あなの型を取り製作をしますが、聴力変化でボリュームを上げた場合にハウリングが発生しやすいことがあります。製作時に設定される「ベント」という通気孔が聴力と合わなくなりこうした問題が生じるケースが多くなります。

また耳あな自体の形状が年とともに変化し、補聴器の納まりが悪くなるケースもあります。ご病気や入院をした頃から急にハウリングが出るようになった、こんなケースでは耳あな形状の変化が考えられます。

元々製作された補聴器の形状が耳にあっていないというケースもあります。購入したばかりなのにハウリングが良くでるという場合には、この形状の問題とあわせ、補聴器の機種選択が原因となることも。高度難聴で耳あな型補聴器を利用すると、どうしても耳かけ型補聴器に比較しハウリングが生じやすくなります。補聴器の形状修正や再製作、補聴器タイプの変更を含め、購入された販売店にて相談をされると良いでしょう。

耳かけ型補聴器をてるてる坊主のような形をした耳栓「イヤーチップ」で使用している場合、このイヤーチップに代えて「イヤーモールド」という耳あなの形に合わせたオーダーメイドの耳せんを作ることで解決します。

イヤーモールドを作っているのにハウリングが生じる場合には、耳あな型と同じように聴力変化による補聴器の調整内容が変わっている、耳あなの形状が変わっているといった点が考えられます。補聴器販売店にご相談いただき、状況に応じてベントの封鎖、形態の修正や再製作を依頼されると良いでしょう。

▲ ページトップへ

電気関連部品のトラブルかもしれません。日頃のメンテナンスと迅速な対応が大切です。

補聴器は長年お使いいただけるよう、できるだけ密閉された形で作られてはいますが、汗など水分の侵入による錆の発生など、各部品が劣化してきます。特にボリューム、スイッチ、電池ケース部分は形状的な理由でトラブルが起こりやすくなります。

補聴器は長年お使いいただけるよう、できるだけ密閉された形で作られてはいますが、汗など水分の侵入による錆の発生など、各部品が劣化してきます。特にボリューム、スイッチ、電池ケース部分は形状的な理由でトラブルが起こりやすくなります。

こうした場合には問題のある部品の交換となりますが、あまりに状態が悪化していると修理ができなくなることも。また聴力変化と合わせ、補聴器を新調した方が効果・コストの両面で良い場合もあります。

補聴器をお使いいただいた後は電池を外し、乾燥ケースに保管いただくことで、こうしたトラブルを未然に防ぐことができます。また定期的なメンテナンス、「おかしいな?」と思われたら早いうちにご購入になったお店や補聴器販売店にご相談いただくことも重要です。

スポーツで汗をたくさんかく、汗をかきやすい体質の方では、汗の侵入を防ぐカバーも発売されていますのでご利用下さい。

手作り補聴器カバー・さくらや@からふる

各社より発売されている耳かけ型補聴器に合わせ、手作りの布製補聴器カバーを提供されています。

汗は僅かな隙間を見つけると、毛細管現象により補聴器内部に侵入してしまいますが、布製の補聴器カバーは汗をしみ込ませることで、補聴器を汗から守ります。

カラフルなやさしい色合いの布をお好みで選べます。人工内耳スピーチプロセッサ用も用意されています。

「よくある質問」トップへ戻る

「よくある質問」トップへ戻る

須山補聴器について

須山補聴器について