ノンリニア補聴器ってなんですか?

耳が持つ感度調整機能をシミュレートし、快適な聞こえを実現します。

リニア補聴器とは?

リニアとは比例という意味。補聴器は入力された音を増幅し、鼓膜へと伝達するための装置ですが、従来その増幅の方法は、入力音にボリュームで設定した増幅値を加え、鼓膜へと音を伝えるリニアタイプの増幅を行うものでした。

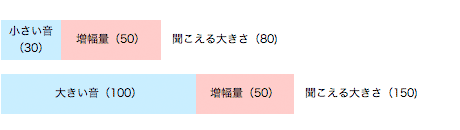

例えば50の音量を増幅するリニア補聴器は、30の大きさの音がマイクに入ると、80の音を鼓膜に伝えます。同様に100の音がマイクに入れば、150の音が出力されることとなります。

- リニア補聴器は入力音にかかわらずいつも増幅量は一定

カッコ内の数字は説明のためのもので、音圧や聴力レベルとは異なります。

過大な音から耳を守るピークコントロール

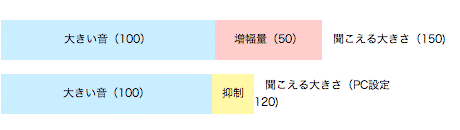

小さい音が入力されている間はよいのですが、ガラスの割れる音や車のブレーキ音など、突発的な音が入力された場合、不快な大きさにまで音を増幅してしまいます。こうした問題に対し、ちょうど弁を設けるように、設定値以上の音が出力されないようにする「ピークコントロール」(出力制限装置)が用いられていました。

ピークコントロールは耳を守り、不快な音を抑える上で大変効果的なものですが、その原理上どうしても音の歪みを生じます。これが聴力や使用環境によっては聞き取りの妨げとなることも。

- ピークコントロールは設定した値で信号を歪ませることで出力を制限

カッコ内の数字は説明のためのもので、音圧や聴力レベルとは異なります。

音を歪ませずに増幅を抑えるノンリニア補聴器

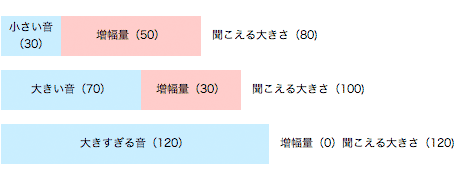

ノンリニア補聴器は、30~50の音がマイクに入っている時は70の増幅を行い、50~100の入力音には2の増幅、それ以上は増幅をしないというように、比例的に増幅を行うのではなく、入力音によって増幅量を変化させるといったタイプの補聴器です。

- ノンリニア補聴器は入力された音の大きさにより増幅音を変化

カッコ内の数字は説明のためのもので、音圧や聴力レベルとは異なります。

内耳の働きをシミュレートする

耳をすますという言葉がありますが、人間の耳は内耳の働きにより、注意する音に対し聴覚を敏感に調整することができます。また大きな音については、逆の調整をすることで、騒がしい中でもうるさくないよう、コントロールを行っています。

難聴で内耳(外有毛細胞)の働きが低下すると、小さい音が聞こえないばかりではなく、音の種類や大きさによる聞こえ方の調整がうまく行かず、単に補聴器で大きなにしてしまうと、「音はするけれど、言葉が分からない」、「うるさくてつけていられない」といった問題が。

内耳の働きをシミュレートし、適宜増幅量をコントロールすることが、ノンリニア補聴器の目的。メーカーや開発先により呼び方や方法が若干異なりますが、主にAGC(オートゲインコントロール)と呼ばれ、入力される音を絞るAGC-Iと、増幅する音を抑えるAGC-Oに分類されます。

Kアンプというタイプの増幅器を持つ補聴器からスタートしたこの技術も、現在では各社が聞き取りの向上と装用感の向上のために開発を行っています。

複雑な音声信号処理を得意とするデジタル補聴器では、周波数ごとにこの増幅の仕方を設定することで、人間の内耳に近い働きを持たせることができるようになっています。

「よくある質問」トップへ戻る

「よくある質問」トップへ戻る

須山補聴器について

須山補聴器について