補聴器の種類

補聴器本体を外耳道(耳あな)に装用するタイプの補聴器です。目立たず、コンパクトで軽快にお使いいただけます。

耳あな式補聴器の特徴

長所 |

小型・軽量

耳あなにすっぽり収まるサイズで、目立たずスマートに装用することができます。両耳に装用する際にも煩わしさが少なくお使いいただけます。 自然な音が得られる

耳の中心で音を集めるため、他の補聴器に比べ自然な聞こえを得ることができます。また耳が持つ集音効果を十分に発揮することが可能です。 汗の影響を受けにくい

耳の中に納めますので、雨や髪を伝わる汗などの影響を受けにくいというメリットがあります。 |

|---|---|

短所 |

価格が高価

使用されるマイクやレシーバーが超小型の専用部品となります。また耳型形状に合わせて製作するオーダーメイドタイプのものでは、耳かけ型補聴器やポケット型補聴器に比べ、販売価格が高く設定されています。 操作が若干難しい

小型で軽快な反面、つまみ類が小さく、使用される電池も超小型となるため、取扱いが若干難しい場合があります。最近ではこうした短所を補うため自動調整タイプの製品が多くなりました。またリモコンで調整が可能な機種も発売されています。 適用に制限がある

現在では高度・重度向けの耳あな型補聴器も発売されていますが、どうしても出力に限度があるのも事実。聴力や耳の形状により、ハウリング(ピーッという雑音)が生じやすくなるため、高度以上の適用が難しい場合があります。 こうした聴力での耳あな型補聴器の適用は出力にも余裕がないため、適正な補聴効果が得にくいだけではなく、目立ちにくさでも耳かけ型補聴器の方が適しているというケースが多くなります。 |

部品の小型化、高性能化にともない、耳あな型も大変小型に、かつパワフルになってきました。またデジタル耳あな型補聴器も、ベーシックなシリーズの充実、メーカーによる両耳装用価格の割引設定などにより、だいぶお求めやすくなってきています。

耳あな型補聴器の小型・軽量という利点、なるべく目立たずに装用したいという方には補聴器選択の第一候補となりますが、使い勝手や電池寿命の短さなど、小型ならではの使い方のコツや問題も。

高度以上の難聴では、耳かけ型補聴器の方が良好な補聴効果が得やすく、また目立ちにくいという点でも耳かけ型補聴器よりかえって目立ってしまうということもあります。

購入に際しては、別のタイプの補聴器とも比較検討し、耳あな型補聴器の性格をよくご理解いただいて選択されることをお薦めいたします。

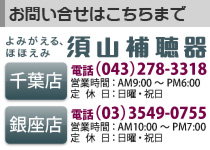

須山補聴器について

須山補聴器について