補聴器のしくみ

補聴器用語

補聴器にある様々な機能と調整器、カタログにはアルファベットや記号で記されますが、これらは一体どのような役割を持つのでしょうか?

各社カタログに記載されるアルファベットや記号で表記を知っていただくため、代表的なものを御説明いたします。

GC・GAIN・・・利得調整

Gain Controlを日本語に訳すと利得調整になります。利得とは補聴器で補う音の増幅量にあたりますが、これをどれくらいに設定するかがGain Controlの役割です。

補聴器では各周波数毎における増幅量を聴力に応じ設定をしていきますが、調整器としてのGain Controlは全体的な出力調整を指します。

同様の機能を持つものとしてはボリュームスイッチ/ダイヤルがありますが、こちらが環境に応じて増幅量をユーザーの方が適宜調整するという用途に用いられるのに対し、Gain Controlでは特定の出力に設定するために用いられます。このためメーカーによってはサブボリュームと呼称する場合があります。

MPO・PC・P・PEAK・・・最大出力制限

補聴器では入力された音に対し設定した増幅量を加え鼓膜に届けます。小さな音が入力されている時はよいのですが、クラクションなど突発的に大きな音が入力された場合、出力音が大きくなり過ぎて耳に悪影響を与えてしまいます。

Max Power Output(最大出力)調整は、こうした突発的な過大音から耳を守るために、ほとんどの補聴器が装備しています。

AGC-O・・・増幅量調整(出力時)

Max Power Output(MPO:最大出力)調整は、音波の形を切り取ることにより出力を抑えるため、音が歪んでしまい、音声が不明瞭となりやすいという欠点を持っています。

AGC-O(Auto Gain Control - Output)は、MPOが持つ欠点を補うため、設定した以上の音が出力されそうになると、振れ幅を小さくしてしまうことで音を歪ませないようにする装置です。

本来なら出力が設定値を越えてしまうような大きな音が入力されても、AGC-Oは出力される信号を圧縮し、波形を崩さないように出力を抑えます。これにより大きな入力が続くような場合でも、なるべく明瞭感を維持するように働き、また突発的な過大音に対してはMPOと連係して耳を守ります。

H・LC・LF/ L・HC・HF/Tone・・・音質調整

聴力が低下する際、低い周波数の音から高い周波数の音まで一様に聞こえづらいということは少なく、高い音が聞きにくい、低い音が苦手というように、周波数ごとに必要となる増幅量は異なります。

補聴器には元々その機種が持つ出力特性がありますが、補聴器ではこれに特定の周波数の音を足すのではなく、必要のない部分の音を抑えるという方法で出力調整を行います。

この音質調整は周波数ごとに必要な増幅量を設定するという目的に加え、補聴器を使用する環境によっては耳につきやすい音を抑える、また一人ひとりが持つ好みの音質に調整するという役割も持っています。

メーカーによる調整器の表示には、同じことをするのにH(高域調整)と表示されているものもあります。これは低い音を抑えることで高い音を強調するという考え方のためですが、補聴器のカタログを見る際には注意が必要なポイントです。

AGC-I・・・増幅量調整(入力時)

人間の耳は環境に応じて、また注意をした物に対して耳の感度をコントロールしています。騒がしい場所では始めはうるさく感じますが、しばらくするとその音の大きさが気にならなくなります。一方静かな場所で「耳をすます」と、いつもならば聞こえない時計の秒針の音を聞き取ることができます。

これは内耳にある感度調整機能のためで、環境の変化や特定の物に注意を向けると、耳の感度を鋭敏にする、緩慢にするといった調整を取っているのです。そしてこれは耳が持つダイナミックレンジ(聞く事ができる一番小さな音から、うるさいと感じる音の大きさの幅)を拡張しています。

AGC-I(Auto Gain Control - Input)は低下もしくは失われた内耳の感度調整機能を補うことを目的に開発されました。AGC-Iはマイクに音が入力された際、その音の大きさを監視し、その大きさにより増幅量を調整しています。

その設定の方法は各メーカーで様々ですが、基本的には会話をする際の音の大きさを基準に、それより小さい音の時には増幅を増やし、会話以上に大きな音が入力された時には増幅量を抑えるという働きを行います。

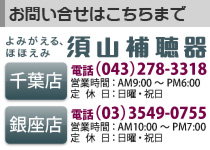

須山補聴器について

須山補聴器について